幻想の式$◇aはあらゆる人間関係の構造を教えてくれる

などとはわたくしは言わない

「あらゆる」にはつねに例外があるだろう

精神病者には幻想の式は当てはまらない

《ひとは皆狂人でありTout le monde est fou

言い換えれば妄想的délirantである》(ラカン)

であるならば、誰もが幻想の式は通用しない?

すくなくともときにはそうでありうる

truth(真実)は、抑圧されたものであり

究極のヒステリーの主体は<主人S1>にこのように問う

「あなたは私のことをあなたの恋人だとおっしゃる。

そもそも斜線を引かれた主体とは言葉の世界にはいった主体

「言語によって殺害された」主体だ

斜線を引かれていない主体

身体としての主体

コトバの世界にはいる前の主体

象徴界にはいる前の主体

それは乳幼児の時代

先史時代の話

コトバを使えばやっぱりだれもが斜線をひかれた主体だ

「わたし」「ぼく」「自分」などのコトバ

それはあの身体としての主体とは違う

それがコトバによって殺害された主体のこと

それさえ分っていればいい

ラカンのローマ講演

「物の殺害」

言語は物を殺す

言語は人間も殺す

主体が一つのシニフィアンに同一化すれば

その存在は欠如とならざるをえない

幻想の式$◇aは

《斜線をひかれた主体は究極の愛の対象を目指しながらも

永遠にこれに到達することはできない》

と読む

のはパクリだがいままで繰返したのでパクリ元は示さない

別の読み方もあるのだろう

ところで究極の愛の対象とは「大文字の母」

かつて「母」が占めていた場所

《かつてそこにいたことがあると

これほど確信をもって言える場所はほかにない》(フロイト「不気味なもの」)

幻想の式をコトバの世界をふくめて書けば

$ ー Φ ー A ー

a

$ ー S1 ー

S2 ーaとも書き換えられる

まんなかの二つが象徴界ということ

四つのディスクールはこの変奏だ

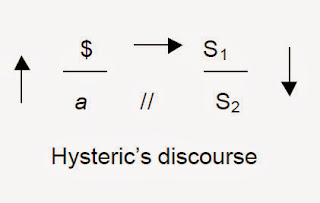

たとえばヒステリーのディスクール

四つの言説の形式的構造は次の通り

truth(真実)は、抑圧されたものであり

斜線をひかれた主体はそれを言い表わせない

agent(動因)は、話す主体

other(目的ともされる)は、受け取り手

「あなたは私のことをあなたの恋人だとおっしゃる。

私をそのようにした、私の中にあるものは何?

私の中の何が、あなたをして私をこんなふうに求めさせるのでしょう?」

ーーシェークスピア『リチャード二世』

きみのなかのアガルマ(対象a)、不確定なXという曖昧な返答

・As a matter of fact, it is not the fourth, but the first

position, namely the position of the truth

Paul Verhaeghe FROM IMPOSSIBILITY TO INABILITY: LACAN’S THEORY ON THE FOUR DISCOURSES より

S1はなんらかの返答をする

そのprouduct(生産物)として

なんと答えよう

永遠に退屈な女性的な質問、「どうしてあなたは私のことが好きなの」という質問を例にとって考えてみよう。本当の恋愛においては、この質問に答えることはもちろん不可能である(だからこそ女性はこの質問をするのだが)。つまり、唯一の適切な答えは次の通りである。「なぜなら、きみの中にはきみ以上の何か、不確定のXがあって、それがぼくを惹きつけるんだ。でも、それをなにかポジティヴな特質に固定することはできない」。いいかえれば、もしその質問にたいしてポジティヴな属性のカタログによって答えたなら(「きみのおっぱいの形や、笑い方が好きだからだ」)、せいぜいのところ、本来の恋愛そのものの滑稽なイミテーションにすぎなくなってしまう。(ジジェク『斜めから見る』P194)

きみのなかのアガルマ(対象a)、不確定なXという曖昧な返答

が許されないのなら

おっぱいの形やら、笑い方だとして答えるよりほかはない

そしてその生産物はけして真理と合致しないだから

永遠の問いが繰返されるよりほかはない

四つの言説における「真理」のポジション

それは一見四番目のポジションにみえるが

実はAGENTの下に抑圧されているこの「真理」が

話し手の真の動因なのであり出発点だ

agentはみせかけ(semblant)にすぎない

ラカンのle mi-dire de la vérité

「半分しか真実を言えない」存在

position, namely the position of the truth

・Freud showed us that, while speaking, we are driven by a truth unknown to ourselves.

It is this position of the truth which functions

as motor and as startingpoint of each discourse.

・the agent of the discourse is only a fake agent, “un semblant”

ーー(Paul Verhaeghe)

コミュニケーションはつねに失敗する

失敗しなければならない

それがわれわれが話つづける理由だ

幸運にも理解しあえないから

コミュニケーションが永遠に続く

互いに完全に理解しあえたとき

主体は終わる

ロボットとなる

…………

The position of the truth is the aristotelian Prime Mover, affecting the whole structure of the discourse. Its first consequence is that the agent is only apparently the agent. The ego does not speak, it is spoken. Of course you can come to this conclusion by looking at the process of free association, but even normal speaking yields the same result. Indeed, when I speak, I do not know what I am going to say, unless I have learned it by heart or am reading my speech from a paper. In all other cases, I do not speak but I am spoken, and this speech is driven by a desire, with or without my conscious agreement. This is a matter of simple observation, but it is fundamentally wounding to man’s narcissism; that’s why Freud called it the third great narcissistic humilation of mankind.He coined it in a very clear statement: “dass das Ich kein Herr sei in seinem eigenen Haus”, “The I is not master in its own house”. The Lacanian equivalent of this Freudian formula runs as follows: “Le signifiant, c’est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant”. In this readjustment of the scales it is not the subject who stands to the fore in the definition: rather, all importance goes to the signifier. Lacan defines the subject as a passive effect of the signifying chain, certainly not the master of it. So, the agent of the discourse is only a fake agent, “un semblant”, a phoney. The real driving force lies underneath, at the position of the truth.

ヒステリー症者がつねにヒステリーのディスクールを語るわけではない

ときに主人のディスクール

ときに大学人のディスクール

ときに分析家のディスクールを語る

それを忘れないようにしよう

The discourses, existing as a formal structure even before one speaks, are continually interchanging through the interrelationships between their disjunctions. The reduction to one implementation is a fortiori a reduction. Since the main topic today is hysteria, let’s examine the hysterical subject. Of course he or she can come to the consulting room with a typical hysterical discourse, in which the other is forced to take the position of the master, with the obligation to secrete knowledge and end up castrated. On the other hand, this same hysterical subject herself can appear on the scene with the discourse of the master – and that is not such an unusual situation. In that case, the patient identifies him or herself with his or her symptom as master-signifier S1 about which the other functions as a guarantee because he is supposed to possess the knowledge about it: “I have a postnatal depression, I am my postnatal depression, you are the specialist who knows ( S2) about such things, so just go ahead and cure me, do anything you want, as long as I don’t have to enter the game as a subject”. Third, the same hysterical subject can come to us with a university discourse. He or she can impress us with a considerable sum of knowledge by which he or she reduces the other to a mandatory silent object, and by which he or she avoids looking at the hidden master at the position of the truth.

Just as the reduction of hysteria to the hysterical discourse is wrong, the same goes for every discourse. As the truth can only be half said – “le mi-dire de la vérité” – the wheel keeps on turning. In the second chapter of his seminar Encore, Lacan tells us that, each time one changes one discourse for another, there is at that moment an emergence of the analytic discourse, as a possibility for grasping the determination from object a to $. In the same paragraph he tells us that every crossing of discourse is also a sign of love. I want to leave you with that idea!